ランディングネットは釣りの際に必ず持っておきたいアイテムの一つです。そんなランディングネットは素材によって使いやすさが違います。今回釣りラボでは、ラバー素材のランディングネットについておすすめの製品や選び方などを解説しています。

ランディングネット(タモ網)とは?

ランディングネット(タモ網)には2つの役割があります。

ひとつは、魚を確実に取り込むための物としての用途、もうひとつは、魚を傷つけずにリリースするための用途です。

魚を水面からぶっこ抜いて、地面に直接叩きつけてしまった時点で魚には致命的なダメージが加わっています。

また、人間が魚を素手で掴んでしまうと、それだけで魚は人間の体温デヤケドしてしまいます。

そういう事態を避けるため、魚はできるだけ、水につけたランディングネットの中で扱いたいものです。

ランディングネットの選び方

ランディングネットの選び方は、川や湖沼でショアと水面の高低差がない場所、或いはウェーディングで釣りを行う場合は、背中や腰に固定できる柄の短いタイプを選びます。

釣り座と水面まで距離がある場所では、振り出し式の柄がついた玉網を使用します。

「玉の柄」と呼ばれる、振り出し式の柄は3m〜6mくらいまでありますが、4.5m程度までのものが一般的です。

柄の先にネットの枠をねじ込んで固定します。

ランディングネットの使い方

ランディングネットは片手にロッドを持った状態で使いますので、練習が必要です。

基本はロッドを操って、魚に空気を吸わせておとなしくしてから、ロッド操作で足元まで魚を手繰り寄せます。

ランディングネットはあまり動かさず、半分水中につけたランディングネットの中に魚を引き入れるようにすると、魚を傷つけることなくキャッチすることができます。

ラバー素材のランディングネットとは?

ランディングネットの素材は、ナイロン糸であったり、麻糸であったりしますが、PVCゴム製のラバーネットもあります。

バスやトラウトゲームなど、キャッチアンドリリースが基本のピュアウォーターゲームは是非ともラバー素材のランディングネットを使いましょう。

ラバー素材のランディングネットのメリット

ラバー素材のランディングネットのメリットとしては、魚を傷つけにくいことが挙げられます。

また、ルアーフィッシングの場合は、糸を編んだネットよりもフックが引っかかりにくいメリットがあります。

魚を傷つけにくい

管理釣り場などのキャッチアンドリリースがルールとなっている場所では、魚へのダメージを最小限にして優しくリリースしなければなりません。

ラバーネットは魚へのダメージを最小限にしてくれます。

キャッチアンドリリース前提の管理釣り場でのトラウトゲーム、河川でのシーバスゲームにも向いています。

初心者でも扱いやすい

ラバーランディングネットは、片手にロッドを持ったままでも扱いやすく、ルアーのフックも引っかかりにくいのがラバーネットのメリットです。

匂いが付きにくい

ラバー素材のネットは汚れが付きにくい性質があります。

また、水で簡単に洗い流せるため、汚れも匂いも付きにくい素材です。

ラバー素材のランディングネットのデメリット

ラバーランディングネットのデメリットはいくつかありますので、覚えておいてください。

ナイロン製に比べると重い

PVCラバー素材はナイロンネットと比較すると重くなります。

ラバーネットは強度確保のため、厚みのある材料を使います。

そのため、ナイロンネットで比較して若干重くなります。

メンテナンスが必要

ラバーネットは、ナイロンネットのように編んだメッシュではないため、破れたら修理ができません。

また、紫外線や塩分にもあまり強くありません。

釣行後はよく水洗いして、日陰で干してから収納します。

ラバーネットを交換する必要がある

ラバーネットは劣化すると硬くなり、脆くなります。

そうなってしまったら使えなくなってしまうので、定期的に交換する必要があります。

フレームサイズに合うものを選びましょう。

ラバー素材のランディングネットの選び方

ラバー素材のランディングネットは、フレームサイズ、メッシュの目の大きさ、メッシュの深さなど、様々なタイプがあります。

どんな場所で何を釣るのかで、ラバーランディングネットの選択も変わってきます。

選ぶポイント1:大きさ

大きさは対象魚によって使い分けますが、大事なことは自分が片手にロッドを持った状態で正しく扱えるサイズのランディングネットを使うことです。

渓流釣りには小さめが良い

山奥の源流域などの深山幽谷で釣りを行うときは特に、小さめのランディングネットをおすすめします。

大型フレームの大口径ランディングネットは入らない場所もあります。

本流釣りや大型を狙う場合は大きめが良い

本流の広い場所や、大型魚を狙う場合は、大きめのランディングネットを使います。

ランカーサイズのヒットに備えて、メッシュは深めのものを使います。

選ぶポイント2:機能性

ランガンしながら釣り上がる場合、ランディングネットは邪魔になりますので、ベルトで体に固定したり、腰に取り付けたりしておけるカラビナがあると便利です。

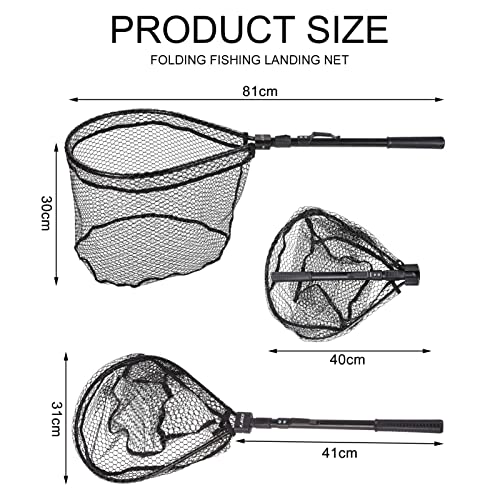

折りたたみ・伸縮できるか

ランディングネットは折りたたみできるものがあります。

フレームが二つ折りになるものや、得が伸縮できるタイプもありますが、折りたたみ性能と剛性はトレードオフの関係なので注意が必要です。

ランディングネットの重量

アルミフレームのものと木製フレームのものがありますが、重量は350g〜600g程度のものが多いです。

【2024年】ラバーランディングネットおすすめ人気8選

ここからは、機能性、携帯性の良いランディングネットを紹介します。

【プロックス】ラバーランディングネット12型

2,000円以下と非常にリーズナブルな価格でありながら、機能性抜群のアイテムです。

超軽量素材のアルミフレームを採用しているため、高い操作性と携帯性を高次元で実現します。

また、グリップ部分にはEVA素材を採用しており、濡れた手でも滑りにくい抜群のグリップ力を可能にします。

費用対効果抜群なので、Amazonでの口コミ数が多く幅広いアングラーに使用されているモデルです。

【タカミヤ】H.B concept ラストウィニング ランガンシャフト

オーバル型の網を採用したラバー素材のランディングネットです。

受け口が広いため魚を取り込みやすく、スムーズな動作を実現し快適なランディングへと導いてくれます。

また、5サイズと豊富なサイズラインナップなので、あらゆる釣り場の環境に合わせてセレクトが可能な点も魅力です。

ブラックカラーを基調に、網のフレームにはブルーを差し色に取り入れたクールなデザインも魅力の一つとして挙げれます。

【オルルド釣具】木製 ウェーディングマン用

渓流、トラウトフィッシングに最適なラバー素材のランディングネットです。

三層構造を施したウッドフレームを採用しているため、非常に軽量で耐久性があり快適な操作性を実現してくれます。

また、紐が標準搭載されているので、持ち運びに便利な点も魅力のひとつです。

サイズはS・Mの2サイズをラインナップしており、ターゲットのサイズや用途に合わせてご自由に選択できます。

【スミス】ラバーネット 0712 コルクハンドル

バスやトラウト、メバルなど、小型から中型ターゲットにおすすめしたいラバー素材のランディングネットです。

シンプルかつオーソドックスな形状を採用しているため、あらゆるシチューエーションに対応し、また使い手を選ばず幅広い方に対応するモデルです。

柄の部分に紐を搭載しているのでズボンやバッグに掛けることができ、アングラーの機動力を格段に向上させてくれます。

【おり釣具】ステー付き カーボン ランディングネット

シャフトには軽量で耐久性の高い「カーボン素材」を使用し、ネット部のフレームには防錆性と軽量性を兼ね備えた「アルミ素材」を使用しています。

非常に軽量で操作性が高いため、ランディングの際にスムーズな動作を実現してくれます。

また、シャフトにステーを搭載しているためベルトや鞄に取り付けができ「携行性」にも優れたアイテムです。

【勢田工業】木製ランディングネット

全長33センチ、重さ130gと小型で軽いラバー素材のランディングネットです。

小型で携帯性に優れるため、移動を多くするランガンアングラーにとってはかなりのアドバンテージになるでしょう。

また、最大の特徴といえる湾曲させたフレーム形状は、ランディングに不慣れな方でも的確におこなえる実用性の高い仕様となっています。

さらにメーカーオリジナルのマグネットリリーサーが付いており、より持ち運びを快適にする点も魅力です。

【Shaddock Fishing】折りたたみ式ランディングネット

コンパクトで軽量、さらに折りたたみ式なので持ち運びしやすく「機動力」を重視したい方におすすめのランディングネットです。

シャフト部の素材にアルミを採用しているため、非常に軽く操作性に優れます。

動作がもたつかないことで魚を的確に取り込むことができるでしょう。

また、ラバーネットはフローティング仕様なので、水中に落下させた場合も浮くため紛失を防ぐことができます。

【passi】タモ網

自重が僅か「325g」と軽量でコンパクトなランディングネットです。

快適な操作を実現するとともに、持ち運びや収納時にスペース取りません。

また、シャフト部分にはベルトクリップが搭載されているため、ズボンやバッグに留めてスムーズな取り出しが可能となっています。

ネットには「コーティング」を施しているため、ランディング時にフックが絡まりにくく、トラブルを大幅に防止してくれます。

おすすめの交換用ラバーネット2選

ラバー素材のランディングネットは残念ながら破れたら補修ができません。

また、正しく使用していても劣化します。

定期的に張り替えが必要です。

必ずフレームサイズに合ったネットを購入してください。

ラバーランディングネットのまとめ

いかがでしたでしょうか?

今回、釣りラボでは、「ラバー素材のランディングネット(タモ網)の特徴や選び方、おすすめ商品をご紹介」というテーマに沿って、

といったことをご紹介してきました。

他にも、釣りラボでは、釣りに関連する様々な記事をご紹介しています。

もし、釣りに関してまだ知りたいことがあれば、サイト内検索をご利用いただくか、ぜひ関連する他の記事をご覧ください。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

ラバー素材のランディングネットを

さらに探すならこちら!

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます